Participant at the 19th International Architecture Exhibition, titled Intelligens. Natural. Artificial. Collective., curated by Carlo Ratti and organised by La Biennale di Venezia

T-an, the art of Utsushi

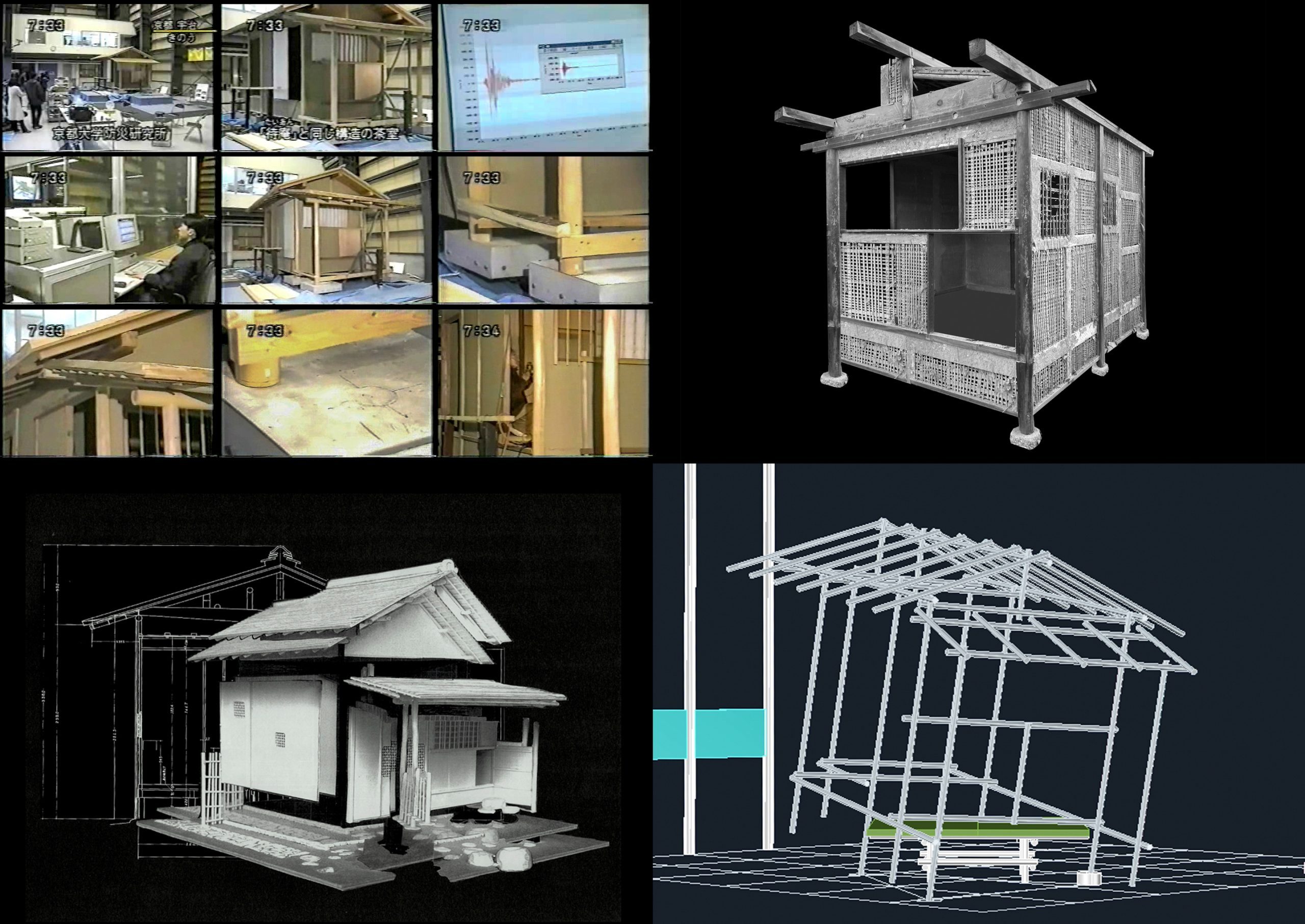

This project begins with a faithful “utsushi”—a crafted replica—of the National Treasure tea room Tai-an at Myōkian, as a way to reconsider, in a global context, both the techniques of Japanese traditional architecture and the spirit of chanoyu (the Way of Tea) through the principle of onko chishin—“revisiting the old to understand the new.” In 1995, following the Great Hanshin–Awaji Earthquake, Professor Hidekazu Nishizawa and his team created a precise engineering and sukiya-style reconstruction of Tai-an for seismic vibration experiments. Marking thirty years since that earthquake in 2025, the project seeks to communicate the cultural and social significance of this “utsushi” to contemporary audiences and the future generation of architects.

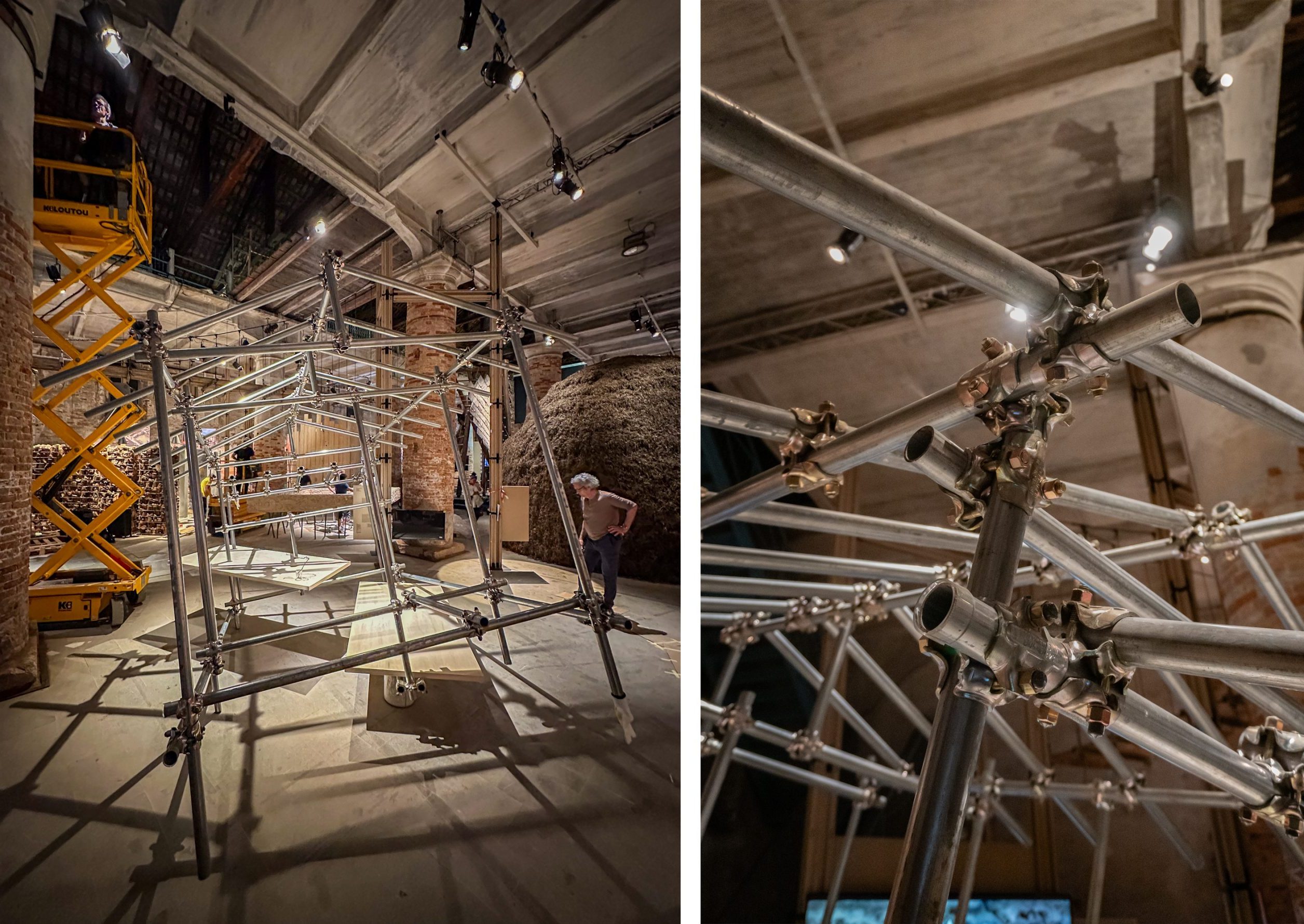

Originally, the plan was to take this Nishizawa replica—quietly stored in Keihoku, Kyoto under the care of sukiya master carpenter Kunimitsu Hata—and “relocate” it to Venice for reinstallation. Yet through continued study, a new idea emerged: artist Atsuko Mochida, collaborating with Hata, would create a new “utsushi” in Venice itself—the Dancing Teahouse.

In other words, it is the creation of an “utsushi of an utsushi.” From a “technical” experiment designed to safeguard traditional architecture, this new “utsushi” evolves into an act of art that questions its very reason for being, thereby challenging and exploring its contemporary authenticity.

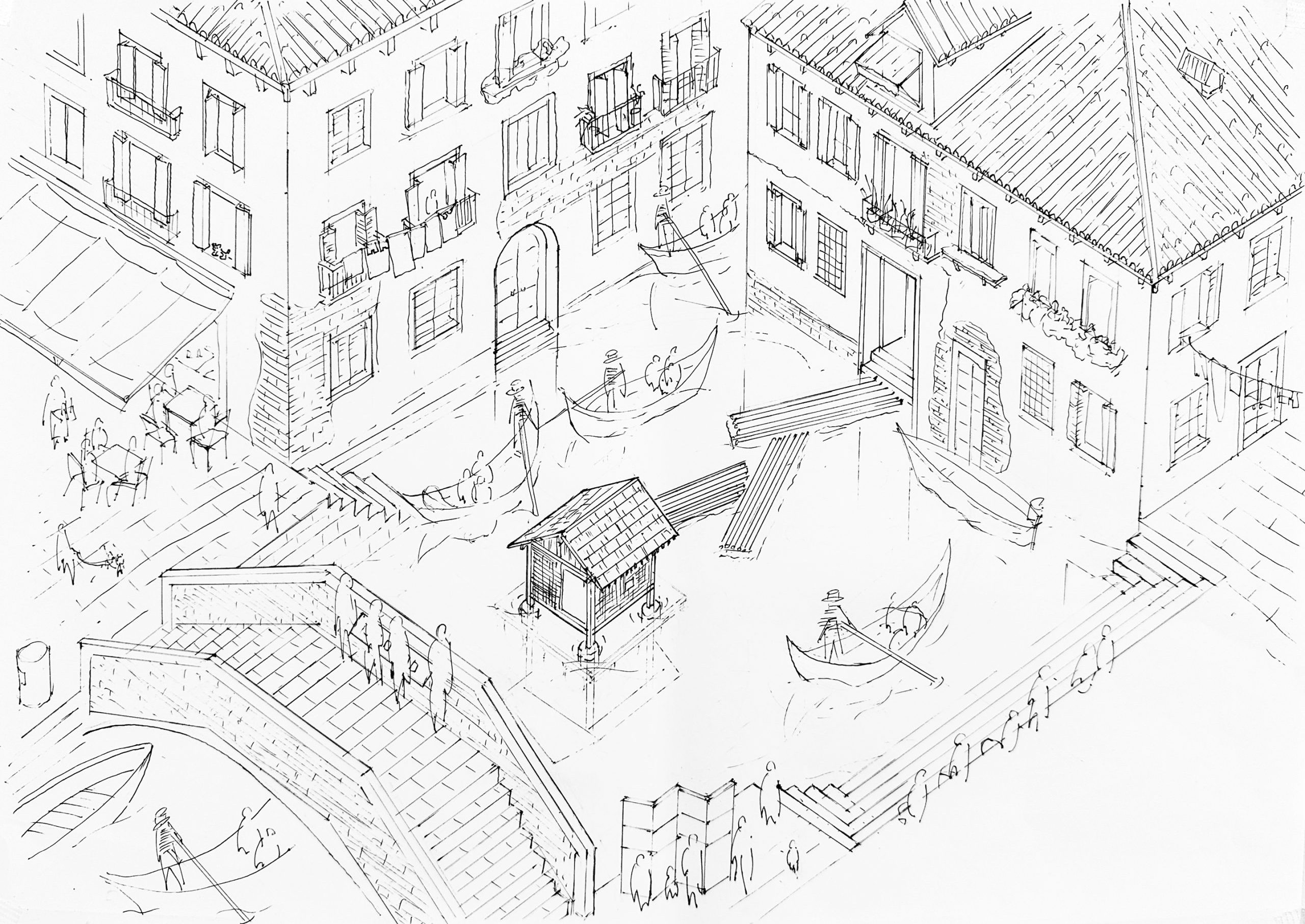

Furthermore, photographer Naoko Tamura, known for her images documenting the conservation process of the original National Treasure Tai-an (itself a photographic “utsushi”), will stage the traveling tea gathering “Tabisuru Chakai” (Traveling Tea Gathering) in Venice as an act of “utsushi” through the relocation of culture across borders.

Mochida’s video work archives the process of this new “utsushi,” while the tea room installation—the act of relocation itself—recasts the tea room not as a static object of preservation but as a living, active agent. By framing these multiple acts of “utsushi” as a kind of “metaphysical technique,” the project reinterprets the spirituality of tea culture as living art.

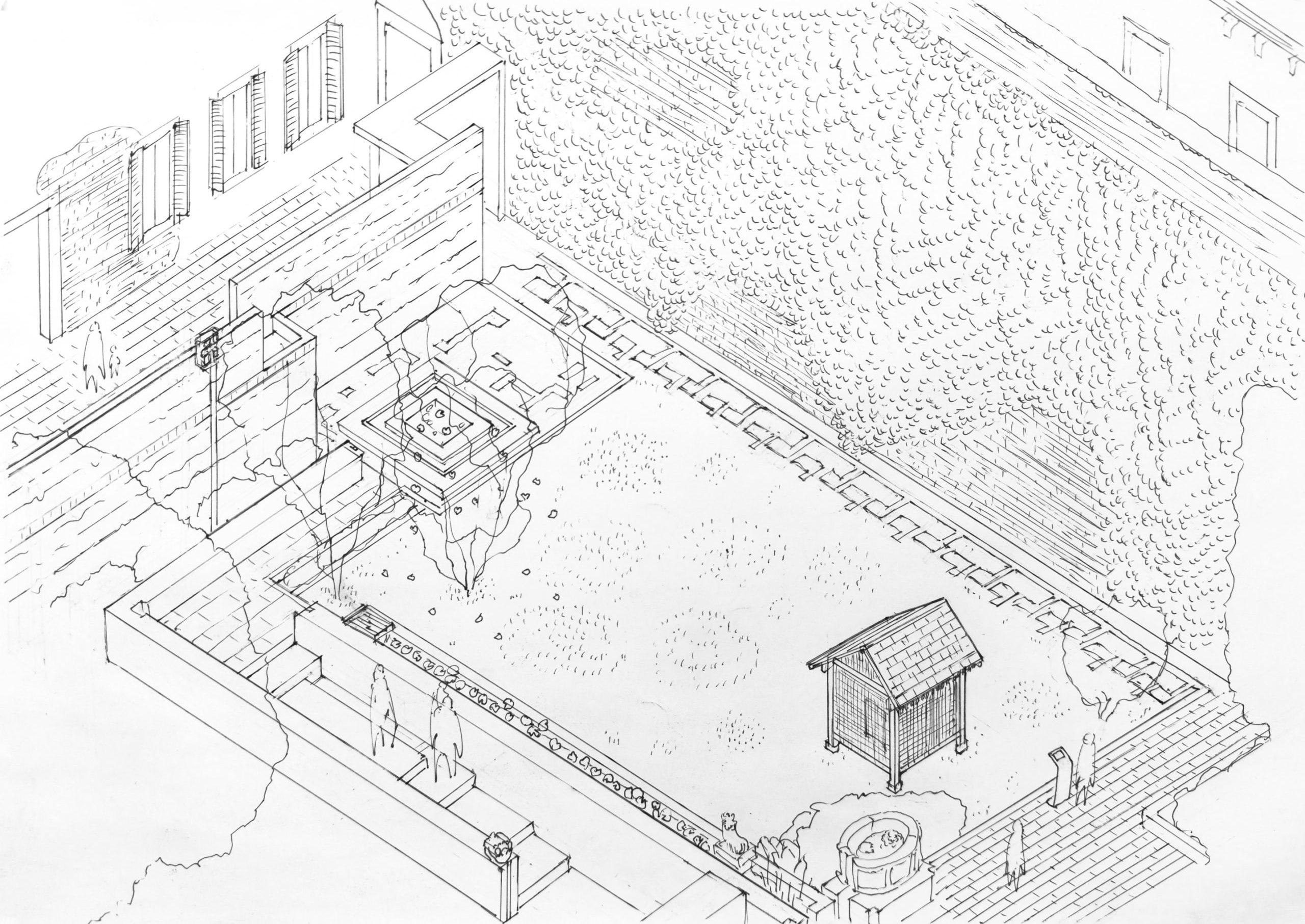

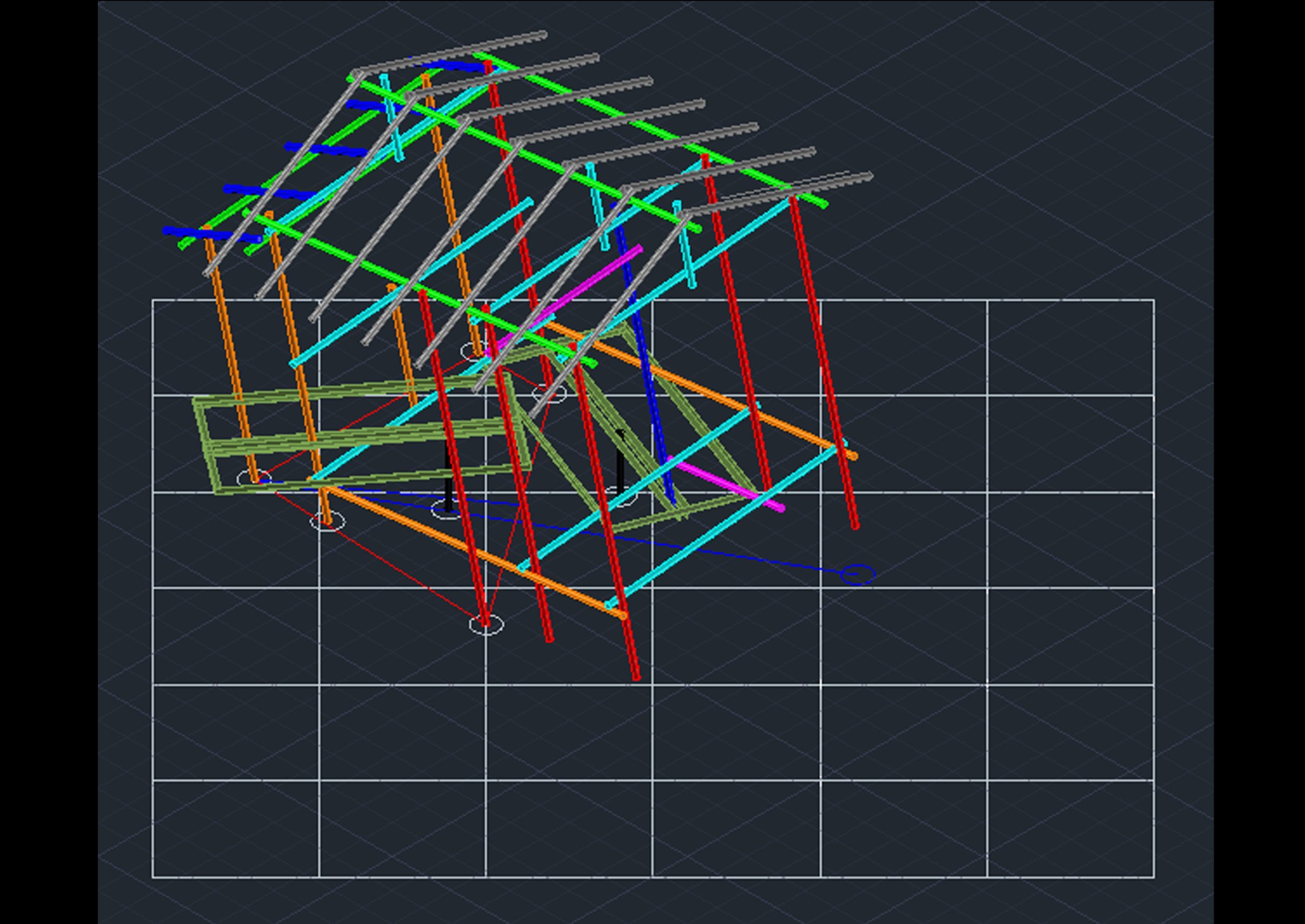

The project also resonates with the Venice Biennale’s Circular Economy Manifesto: the nail-free timber joinery and a structure designed for easy disassembly and reassembly propose an age-old yet forward-looking model of resource circulation and cultural continuity. Through “utsushi,” the work reveals the universal values of world peace, adaptability, and cultural resilience, inviting visitors to share and witness these ideals.

The Nishizawa replica of Tai-an—the starting point of this project—has now been installed in the courtyard of Kyoto Arts and Crafts University with the university’s support. This “utsushi,” originally created three decades ago from the sixteenth-century design of Sen no Rikyū’s Tai-an, has been transcended and reassembled on campus by Kunimitsu Hata, who has himself given lectures at the university for the future generation of architects. Timed to coincide with the opening of the 19th International Architecture Exhibition of La Biennale di Venezia, the replica now continues its journey, linking past and present across time and place.

Participants:

Simone Shu-Yeng Chung, Kunimitsu Hata, Tomohisa Miyauchi, Atsuko Mochida, Naoko Tamura

Technical Collaborators:

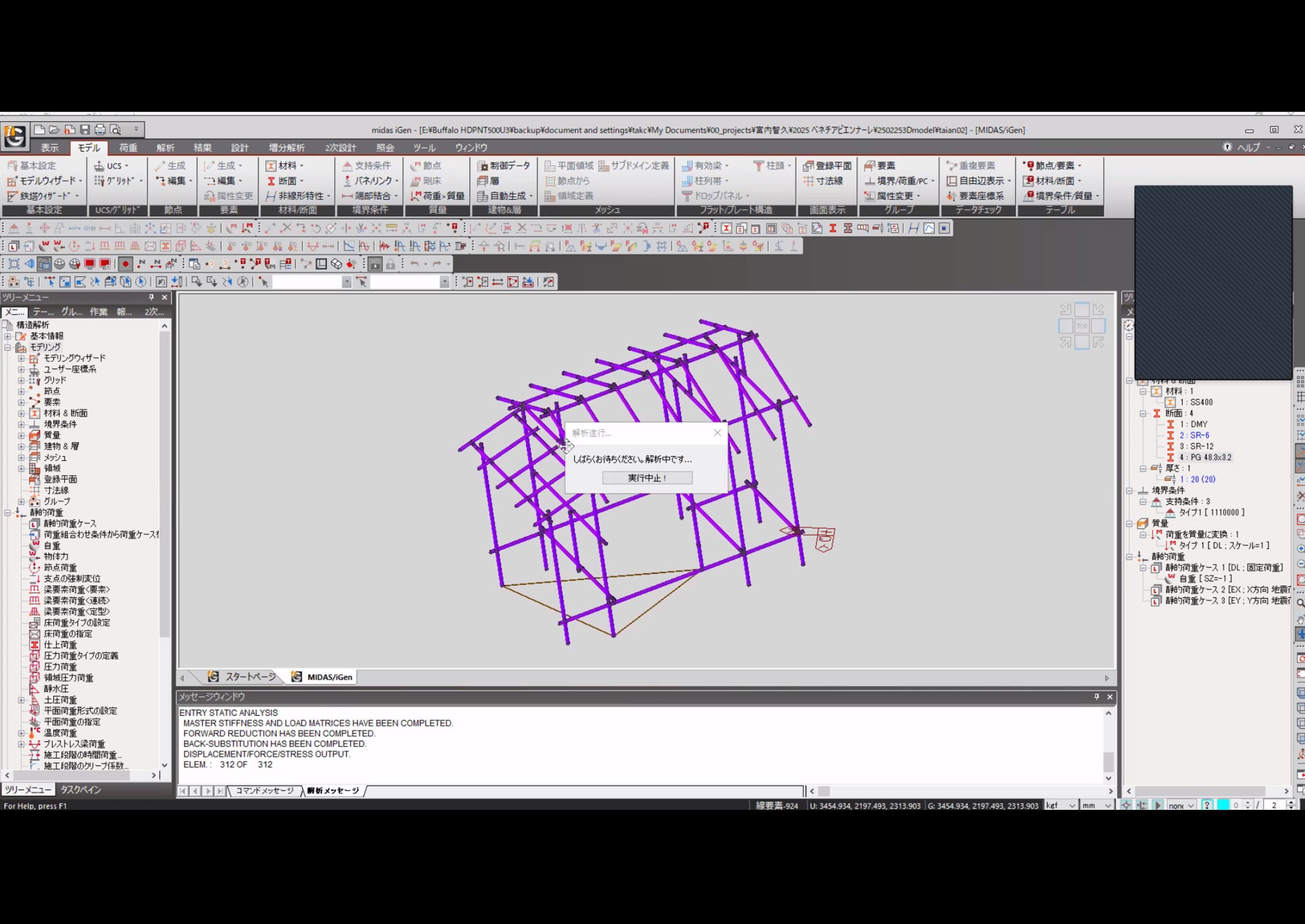

Shinya Aoyama (Flim), Mateo Ivan Eiletz (Venice PM), Shigeki Fujii (Lighting), Claudia Ortigas (Venice PM), Takeshi Suzuki (Structure), Toshiyuki Motomiya (hyper-strength cardboard)

Thanks:

Thomas Daniell (Professor, Kyoto University Department of Architecture), Hidekazu Nishizawa (Emeritus Professor, Kansai University), Naotake Maeda (Chief Curator, Kyoto City KYOCERA Museum of Art)

Supporters:

Disaster Prevention Research Institute (DPRI) Kyoto University, Faculty of Art and Architecture Kyoto Arts and Crafts University (KYOBI), Nomura Foundation, The Obayashi Foundation, Takamura Sangyo Inc.

第19 回 ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展 「Intelligens. Natural. Artificial. Collective.」 コレクティブ・セクション企画展示 キュレーター:カルロ・ラッティ

T 庵 ―アートとしての写し

このプロジェクトは、国宝建造物・妙喜庵《待庵》の「写し」を出発点に、日本の伝統建築の技術と茶の湯の精神を温故知新としてグローバルな文脈で再思考する試みです。1995 年の阪神 ・淡路大震災後に西澤英和氏らが振動実験を行った《待庵》の工学的かつ数寄屋建築としての精巧な「写し」について、震災後30 年を迎えた2025 年、その文化・社会的意義を現代そして後世へ伝えていくことを目指します。

当初は、数寄屋大工の籏邦充によって京都京北にひっそり保管されていた西澤英和氏による《待庵》の「写し」を、イタリア・ヴェネチアに「移し」再設置する計画でした。ところがスタディを重ねるなかで、アーティストの持田敦子が籏邦充と協働し、新たな「写し」として《Dancing Teahouse》をヴェネチアで制作する案が浮上しました。

つまり「写し」の「写し」の制作です。伝統建築を救うための「技術的」実験としての「写し」から、その存在意義を問う「アート」としての「写し」を行うこで、その現代的なオーセンティシティ(真正性)を問います。

さらに、国宝《待庵》の保存改修の写真(つまり写真としての「写し」) で知られる田村尚子が、文化と国境を越えた場の「移し」の行為として、平和の祈りの茶会「旅する茶会」をヴェネチアで開催することが企画されました。

持田敦子による映像による「写し」のプロセスのアーカイブと、茶室の「移し」=インスタレーションを組み合わせ、茶室を静的な保存対象ではなく「能動的主体」として捉えることで、様々な「写し」の行為を「形而上学的技術」のアートとして、その精神性の現代的再解釈を行います。

また、釘を用いない木組みや分解・再組立が容易な構造は、ヴェネチア・ビエンナーレが掲げる「サーキュラー・エコノミー・マニフェスト」と共鳴し、資源循環と文化継承の古くも新しい可能性を提起します。本プロジェクトは、日本の伝統建築の柔軟性と持続可能性を、「写し」を通じて世界平和・適応性・文化的リジリアンス(再起力) の普遍性に適うものとして来場者と共感・共観します。

本プロジェクトの出発点となる西澤英和氏による《待庵》の「写し」は、宮内智久が所属する京都美術工芸大学の協力により、その中庭に設置されることになりました。茶の湯の祖・千利休による《待庵》の初源から時空を超えて30 年前に制作された「写し」が、京都美術工芸大学で講演したこともある籏邦充により、第19 回 ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展のオープニングと連動し大学に再構成されました。

シモーン・シューイェン・チョン(グルノーブル・アルプ大学 フェロー)

籏邦充(数寄屋大工棟梁/京こと株式会社 代表)

宮内智久(建築家/京都美術工芸大学建築学部 教授)

持田敦子(現代アーティスト)

田村尚子(写真家/ヴュッター公園 主宰)

〈技術協力〉

青山真也(映画監督)/藤井茂紀(照明計画)/鈴木健(構造設計)/本宮寿行(強化段ボール)

マテオ・イバン・エリッツ(ヴェネチア・プロジェクトマネジャー)

クラウディア・オルティガス(ヴェネチア・プロジェクトマネジャー)

〈協力〉

トーマス・ダニエル(京都大学工学部建築学科 教授)

西澤英和(関西大学環境都市工学部建築学科 名誉教授)

前田尚武(京都市京セラ美術館 ディレクター/京都美術工芸大学芸術学部 特任教授)

〈後援・協賛〉

京都大学防災研究所(DPRI) /京都美術工芸大学/公益財団法人 野村財団/公益財団法人 大林財団/株式会社 タカムラ産業